La Demoiselle à la mule (appelé aussi parfois La Mule sans frein) est un roman en vers, assez court (1136 octosyllabes), écrit entre environ 1190 et 1210, qui met en scène les légendes arthuriennes et notamment le personnage de Gauvain qui en est le héros.

![]()

Contenus

ToggleLa Demoiselle à la Mule, ou, La Mule sans Frein

Le roi Artus de Bretagne tenait cour plénière dans sa ville royale de Carduel, aux fêtes de la Pentecôte. Auprès de lui étaient accourus tout ce que son royaume renfermait de nobles dames, de hauts barons et de chevaliers. Ce n’étaient que tournois et festins, et grande liesse dans la cite entière.

Le second jour de l’assemblée, au moment où le roi et ses convives quittaient la table, on aperçut de loin dans la prairie une femme qui paraissait venir vers le château et qui était montée sur une mule sans licol et sans frein. Cette vue piqua la curiosité. Le roi, la reine, tout le monde se mit aux fenêtres, chacun cherchait à deviner qui était cette voyageuse solitaire et ce qu’elle voulait. Quand elle fut près des murs du manoir on vit qu’elle était jeune et jolie. Tous les chevaliers et tous les pages volèrent au-devant d’elle et s’empressèrent de l’aider à descendre de sa mule. On vit alors que son beau visage était mouillé de larmes et qu’elle donnait tous les signes de la plus vive douleur.

On la conduisit devant le grand Artus. Elle lui fit une profonde révérence, essuya ses yeux, et s’excusa de venir l’importuner et lui demander secours : « Quel est votre ennui, belle demoiselle ? dit Artus. S’il est de ceux que l’on peut soulager, nous sommes, mes chevaliers et moi, à votre merci ! — Voyez, dit-elle, en montrant sa mule, on a enlevé le frein de ma monture ; je pleure depuis ce jour et je pleurerai jusqu’à ce qu’il me soit rapporté. Il n’y a que le plus brave des chevaliers qui puisse le reconquérir et me le rendre : où chercher ce trésor ailleurs qu’à votre cour, grand roi ? » Elle pria donc Artus de permettre à quelques-uns des braves qui l’entouraient de s’intéresser à son malheur. « Celui, ajouta-t-elle, qui consentira à devenir mon champion sera conduit fièrement par ma mule au lieu du combat, et pour prix de son courage, je m’engage publiquement à devenir sa dame. »

Il n’en fallait pas plus pour tenter la bravoure des chevaliers d’Artus. Tous allaient s’offrir et briguer l’honneur du choix de la belle. Mais voici que le sénéchal, maître Queux, saisit le premier la parole. C’était le frère de lait d’Artus, et son gonfalonier. Il n’était, le pauvre sire, ni beau ni brave, et la dame eût préféré un champion plus jeune et plus séduisant. Mais il fallut bien accepter son bras. Il jura donc de rapporter le frein, fût-il au bout du monde. Mais, avant de partir, il exigeait de la demoiselle qu’elle lui laissât prendre un baiser à compte et déjà il approchait sa face barbue du visage vermeil de l’inconnue. Mais celle-ci le repoussa et refusa absolument toute récompense avant qu’il fût de retour. Queux prit donc les armes en maugréant et partit, se laissant conduire par la mule, ainsi qu’on le lui avait recommandé.

La mule toujours trottant le conduisit dans une grande forêt. À peine y furent-ils entrés que de tous les halliers et de toutes les futaies s’élancèrent des troupeaux de lions, de tigres et de léopards. Ils poussaient des rugissements affreux et avaient bien l’air de vouloir dévorer maître Queux. Le pauvre homme eut bien regret de sa fanfaronnade et, dans ce moment, il eut pour jamais renoncé à tous les baisers du monde. Qu’il eût voulu être auprès d’Artus, dans la grande salle du château de Carduel ! Mais dès que les bêtes féroces eurent reconnu la mule, elles se prosternèrent toutes pour lui lécher les pieds et rentrèrent dans leur tanière. Quel soupir de soulagement poussa maître Queux !

Au sortir de la forêt, se présenta une vallée si obscure, si profonde et si noire que le plus vaillant chevalier n’eût osé y entrer sans frémir. La mule s’y engagea sans s’inquiéter de son cavalier qui tremblait comme la feuille. Et ce n’était pas sans motif. De toutes les fentes du roc s’échappaient des scorpions, des dragons et des serpents qui sifflaient en vomissant des flammes. Ces flammes jetaient seules quelque lueur dans les profondeurs de la vallée. Tout autour du pauvre sénéchal, les vents déchaînés mugissaient, des torrents grondaient comme le tonnerre, des montagnes s’écroulaient avec un fracas horrible. Aussi, quoique l’air fut plus glacial qu’en Islande, la sueur ruisselait sur tout le corps de maître Queux. Il franchit pourtant la vallée, grâce à sa monture, et commençait à respirer. Mais voici que devant eux, à la limite d’une grande plaine déserte, se présente une rivière large et profonde, où l’on ne voyait ni pont ni bateau. Au-dessus des eaux noires, entre deux rochers escarpés qui bordaient les deux rives opposées, s’allongeait le tronc arrondi d’un grand sapin. Queux ne put se décider à s’aventurer sur ce pont. Il renonça donc à l’aventure et revint sur ses pas l’oreille basse. Hélas ! il fallait repasser par la vallée et la forêt. Les serpents et les lions semblaient se moquer de lui, ce qui ne les empêchait pas de s’élancer sur lui avec une espèce de joie, et ils l’auraient dévoré mille fois, s’ils avaient pu le jeter à terre sans toucher à la mule.

Dès qu’il approcha du château, les guetteurs qui veillaient au haut des tours le signalèrent au roi Artus. Et chacun de se mettre aux fenêtres pour assister à son entrée. Les chevaliers s’assemblèrent comme pour le recevoir avec honneur. Artus lui-même vint lui proposer de le conduire au baiser promis. Quels éclats de rire retentirent autour du pauvre Queux quand il dut avouer qu’il rentrait les mains vides ! Dames et demoiselles, barons, écuyers et pages, chacun le plaisanta, et le malheureux sénéchal, ne sachant plus quoi ni à qui répondre, et n’osant lever les yeux, disparut et s’alla cacher.

La demoiselle était plus affligée que lui encore. Déchue de son espoir, elle pleurait amèrement. Le brave Gauvain, le meilleur des chevaliers d’Artus, fut touché de son chagrin. Il s’approcha, lui offrit hardiment son épée et promit de tarir ses larmes ; mais comme messire Queux, il voulut d’avance un baiser. Les dangers à courir étaient connus, les malheurs de la belle augmentés. Gauvain avait, d’ailleurs, autre figure que son devancier. Et comment refuser un chevalier si preux, dont la valeur, tant de fois éprouvée, inspirait la confiance ? Le baiser fut donc accordé et Gauvain partit à son tour sur la mule.

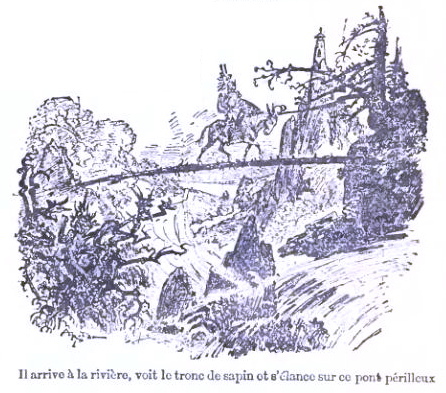

Les mêmes dangers se représentèrent ; il n’en fit que rire. Les lions et les serpents fondirent sur lui ; il tira son épée et allait les combattre. Les monstres, s’inclinant devant la mule, se retirèrent tranquillement et Gauvain remit son épée au fourreau. Enfin il arrive à la rivière, voit le tronc de sapin, se recommande à Dieu et s’élance sur ce pont périlleux. Il était si étroit, qu’à peine la mule pouvait-elle y poser les pieds à moitié, si lisse et si bombé, qu’on aurait juré qu’elle glisserait à chaque pas. Tout autour du héros les vagues écumantes s’élevaient en grondant et s’élançaient sur lui pour le renverser et l’engloutir ; mais il fut inébranlable et aborda heureusement au rivage.

Là se présenta un château fortifié, garni en dehors d’un rang de quatre cents pieux en forme de palissade, dont chacun portait une tête sanglante, à l’exception d’un seul dont la pointe encore nue semblait attendre ce terrible ornement. La forteresse, entourée de fossés profonds, remplis par un torrent impétueux, tournait sur elle-même comme une meule sur son pivot ou comme le sabot qu’un enfant fait pirouetter sur sa courroie. Aucun pont ne traversait le fossé et Gauvain, qui ne voyait aucun moyen d’arriver jusqu’à la muraille, se demandait comment il pouvait exercer sa valeur en ce lieu. Il attendit néanmoins, espérant que la forteresse peut-être, dans une de ces révolutions, lui offrirait quelque porte d’entrée, et déterminé en tous cas à périr sur la place plutôt que de retourner honteusement. Une porte s’ouvrit en effet ; il piqua sa mule qui d’un bond franchit le fossé, et le voici dans le château.

Gauvain se crut d’abord dans le royaume de la mort. Des cours vides, personne aux fenêtres, partout le silence de la solitude. Un nain parait enfin, se campe devant lui et l’examine des pieds à la tête. Gauvain lui demande quel est son seigneur ou sa dame, où l’on peut les trouver et ce qu’ils exigent. Le nain ne répond rien et se retire. Le chevalier poursuit sa route et voit sortir d’un souterrain un géant d’une laideur épouvantable, velu comme un ours et armé d’une hache. Gauvain l’interroge comme il avait interrogé le nain. Le géant le loue de son courage, mais le plaint d’être venu tenter une aventure dont l’issue semble bien devoir lui être funeste et que la vue des têtes coupées qui garnissaient la palissade aurait dû l’avertir d’éviter. Il se met cependant à son service, le fait manger, le traite bien, le mène à la chambre où il doit coucher ; mais, avant de sortir, il ordonne au héros de lui abattre la tête, en annonçant qu’il viendra le lendemain, à son tour, lui en faire autant. Gauvain prend son épée, et fait rouler la tête à ses pieds. Le géant la ramasse, la replace sur ses épaules et sort. Gauvain n’en croyait pas ses yeux. Mais, en homme habitué aux aventures, il se couche et dort tranquillement, sans s’inquiéter du sort qui l’attend le lendemain. Au point du jour, le géant arrive avec sa hache pour tenir sa promesse ; il éveille le chevalier et, selon leurs conditions de la veille, lui ordonne de présenter sa tête. Gauvain tend le cou sans balancer ; ce n’était qu’une épreuve pour tenter son courage. Le géant l’embrasse avec transport et le loue de son courage. Le chevalier demande alors où il pourra aller chercher le frein, et ce qu’il faut faire pour l’avoir. « Tu le sauras avant la fin du jour, lui dit le géant, mais prépare toute ta valeur, jamais tu n’en eus plus besoin, car tu ne vas pas manquer d’ennemis à combattre. »

À midi, on le conduit au lieu du combat. Apparaît un lion énorme qui, en écumant, rongeait sa chaîne et, de ses griffes, creusait la terre avec fureur. À la vue du héros, le monstre rugit, hérisse sa crinière, ouvre une gueule énorme ; sa chaîne tombe et il s’élance sur Gauvain dont il déchire le haubert. Il est tué cependant après un long combat, mais pour faire place à un autre plus grand et plus furieux encore qui succomba à son tour non sans péril pour notre héros. Gauvain ne voyant plus d’ennemi paraître demanda le frein. Le géant, sans lui répondre, le reconduit à sa chambre, lui fait servir à manger pour réparer ses forces et lui annonce qu’il va combattre un autre ennemi.

C’était un chevalier redoutable, celui-là même qui avait planté les pieux de l’enceinte, et qui, de sa main, y avait attaché les têtes des trois cent quatre-vingt-dix-neuf chevaliers vaincus. On leur amène à chacun un cheval, on leur donne une forte lance ; ils s’éloignent pour prendre carrière et fondent l’un sur l’autre. Du premier choc leurs lances volent en éclats et les sangles de leurs chevaux se rompent. Ils se relèvent aussitôt pour commencer à pied un combat nouveau. Leurs armes retentissent sous leur épée redoutable, leur écu étincelle et, pendant deux heures entières, la victoire reste incertaine. Gauvain redouble de courage ; il assène sur la tête de son adversaire un si terrible coup que, lui fendant le heaume jusqu’aux cercles, il l’étourdit et l’abat. C’en était fait du chevalier ; il allait périr s’il ne se fût avoué vaincu, et déjà on lui arrachait les lacets de son heaume. Mais il rendit son épée et demanda la vie. Des ce moment, tout fut terminé. Le vainqueur avait droit au frein ; on ne pouvait le lui refuser ; il ne restait plus que la ressource de l’y faire renoncer lui-même, et voici comment on espéra réussir.

Le nain, venant le saluer avec respect, l’invita de la part de la châtelaine, sa maîtresse, à prendre part à un grand festin. Elle le reçut couverte de soie et de pierreries et assise sur un trône d’argent que surmontait un dais de velours brodé d’or. Sa beauté était éblouissante. Elle fit placer Gauvain à ses côtés et voulut elle-même le servir pendant tout le repas. Entre autres propos, elle lui fit de tendres reproches sur la mort de ses lions et sur la défaite de son chevalier. « C’étaient, dit-elle, mes seuls défenseurs ! » Elle avoua ensuite que la demoiselle à la mule était sa sœur et qu’elle lui avait enlevé le frein. « Renoncez, Messire, ajouta-t-elle, aux droits de votre victoire. Fixez-vous près de moi et me vouez ce bras invincible dont je viens d’éprouver la force, ce château et trente-huit autres plus beaux encore sont à vous avec toutes leurs richesses, et celle qui vous prie de les accepter s’honorera elle-même de devenir le prix du vainqueur. »

Ces offres séduisantes n’ébranlèrent pas Gauvain. Il persista toujours à exiger le frein, et quand il l’eut obtenu, il repartit sur la mule au milieu des chants de fête d’une foule de peuple qui, à son grand étonnement, accourut sur son passage. C’étaient les habitants du château qui, confinés jusqu’alors dans leurs maisons par la tyrannie de leur dame, ne pouvaient en sortir sans courir le risque d’être dévorés par ses lions et qui, maintenant libres, venaient baiser la main de leur libérateur.

Gauvain rentra donc à Carduel. Ce fut une grande fête à son retour. La demoiselle le reçut avec des transports de joie et de reconnaissance et lui accorda le baiser promis. Mais, voyez la malignité des femmes, à peine avait-elle payé sa dette qu’elle fit tout préparer pour son départ. En vain Artus et la reine Genièvre la pressèrent d’attendre que les fêtes fussent terminées, rien ne put la retenir ; elle prit congé d’eux, monta sur sa mule et repartit.